|

| Chiusanico (IM): Chiesa di Santo Stefano. Foto: Davide Papalini. Fonte: Wikipedia |

[...] Come già accennato nella parte introduttiva del presente progetto di dottorato, le formelle dei “Misteri del Rosario” della Chiesa di Santo Stefano di Chiusanico (IM) hanno rappresentato un caso di recupero piuttosto complesso, dovuto alla fragilità intrinseca del materiale stesso; il relativo progetto di conservazione e restauro, dal titolo “Tecniche innovative per la Diagnostica ed il Restauro di opere policrome su supporto metallico appartenenti al patrimonio storico-artistico e culturale della Liguria” del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova aveva ottenuto un finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE).

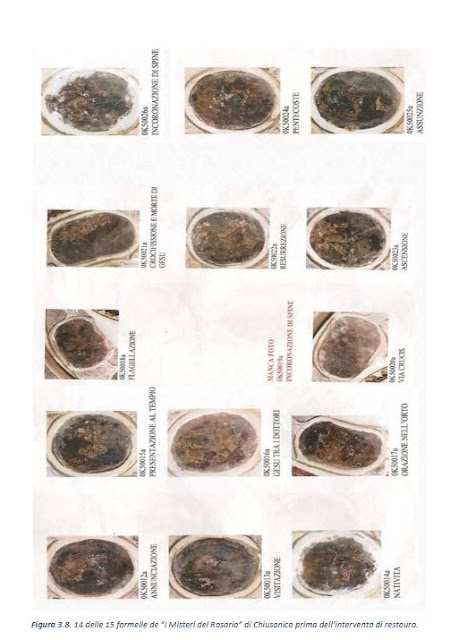

Le 15 formelle (Figura 3.8) sono policromie ad olio, su latta: 10 ovali irregolari di cm 17 x 19,5 e 5 mistilinei di sviluppo orizzontale di cm 17 x 33. Le formelle erano inserite, come cornice della scultura della Madonna del Rosario, nell’apparato marmoreo parietale dell’altare, a sinistra della Chiesa, e sono state smontate negli anni precedenti su segnalazione del funzionario del MIBACT a seguito dei lavori di ricupero dell’edificio.

Le formelle erano in un avanzato stato di degrado (la Figura 3.9 evidenzia, come esempio, lo stato della formella 50014 - La Natività - prima dell’intervento): gravi ossidazioni del supporto metallico debordanti sulla policromia, ormai quasi illeggibile, fori, lacerazioni, perdita di materiale pittorico, indebolimento delle lastre in latta con deformazioni ben evidenti.

La degradazione, innescatosi sulle formelle a seguito delle infiltrazioni d’acqua nell’edificio ecclesiastico e del microclima presente, aveva continuato a procedere anche dopo la rimozione delle formelle dalla parete, anche perché le formelle non vennero immediatamente risanate.

Sulla pellicola pittorica erano presenti scialbi, cere, resine e vernici mescolati tra loro e i vari livelli di ossidazione, le lacune più recenti mostravano a vista le latta ed in alcuni punti era visibile una vernice simile alla mecca.

Nelle lacune si era formato, in prevalenza, uno strato di ossido di stagno, irreversibile ma almeno stabile.

L’intervento di restauro compiuto sulle formelle rappresenta il primo caso di pulitura a laser di policromie su latta. I diversi strati di corrosione sono stati rimossi mediante l’ausilio di opportuni laser ad opera della dottoressa Anna Brunetto, e l’utilizzo del laser alternato alle azioni di pulitura meccanica e chimica (utilizzo di opportuni solventi) della restauratrice Roberta Moggia ha sanato le formelle rendendo le policromie decisamente più leggibili (cf. Figure 3.9 e 3.10) 53.

La degradazione, innescatosi sulle formelle a seguito delle infiltrazioni d’acqua nell’edificio ecclesiastico e del microclima presente, aveva continuato a procedere anche dopo la rimozione delle formelle dalla parete, anche perché le formelle non vennero immediatamente risanate.

Sulla pellicola pittorica erano presenti scialbi, cere, resine e vernici mescolati tra loro e i vari livelli di ossidazione, le lacune più recenti mostravano a vista le latta ed in alcuni punti era visibile una vernice simile alla mecca.

Nelle lacune si era formato, in prevalenza, uno strato di ossido di stagno, irreversibile ma almeno stabile.

L’intervento di restauro compiuto sulle formelle rappresenta il primo caso di pulitura a laser di policromie su latta. I diversi strati di corrosione sono stati rimossi mediante l’ausilio di opportuni laser ad opera della dottoressa Anna Brunetto, e l’utilizzo del laser alternato alle azioni di pulitura meccanica e chimica (utilizzo di opportuni solventi) della restauratrice Roberta Moggia ha sanato le formelle rendendo le policromie decisamente più leggibili (cf. Figure 3.9 e 3.10) 53.

Durante il restauro sono stati svolti degli studi preliminari tramite la fluorescenza a raggi X (XRF) e la diffrazione a raggi X (XRD) per identificare i pigmenti e vari elementi inquinanti presenti sulle formelle; a restauro terminato, invece, per valutare complessivamente la qualità del lavoro di pulitura è stata svolta un’analisi sul colore.

Purtroppo, non avendo partecipato al progetto di restauro delle formelle fin dalle fasi iniziali, non è stato possibile acquisire dati mediante il colorimetro sui pigmenti costituenti la policromia.

L’unica documentazione presente era costituita dalle foto scattate dalla restauratrice prima del restauro, dopo la pulitura del laser e prima degli ultimi ritocchi compiuti dalla restauratrice stessa: ritocchi ovviamente realizzati nel rispetto del valore intrinseco nel bene ecclesiastico. Si è pertanto deciso di svolgere uno studio del colore su queste serie di foto tenendo in considerazione che non è stata rispettata alcuna indicazione CIE per lo studio colorimetrico, infatti le foto sono state scattate dalla restauratrice ponendo l’apparecchio fotografico perpendicolare al piano d’appoggio dove erano posizionate le formelle, lo sfondo sul quale poggiano le formelle sono fogli bianchi e non un grigio tendente al nero come previsto dalla CIE, il tipo d’illuminazione utilizzato è la lampadina posta per illuminare lo studio della restauratrice, lampadina ad incandescenza di circa 4000/5000 K.

Le foto sono state scattate senza alcun riferimento cromatico o scala colore della Kodak o della X-Rite, ausili realizzati appositamente per la definizione del colore in fotografia, inoltre le foto del “prima” presentano una quadratura leggermente diversa dalle foto del “dopo pulitura laser”.

Il lavoro sul colore è stato svolto tenendo sempre in considerazione che si tratta di analisi relative e specifiche per l’operazione di restauro in esame; le distorsioni geometriche legate a differenti inquadrature tra la serie di foto del “prima restauro” e quella del “dopo pulitura laser” sono state corrette manualmente [...]

53 Moggia R., Brunetto A., Franceschi E., Manfredi E., Manfrinetti P., Petrillo G., Dellepiane S., Sista A., Combinazioni di laser e solvent-gel sulle formelle policrome ad olio su lamina metallica dei Misteri del Rosario di Chiusanico, Conference Book of APLAR 6, applicazioni laser nel restauro, 14th-15th September 2017, Florence.

Emanuela Manfredi, Elaborazioni di immagini digitali: applicazioni innovative ai materiali dell’arte come guida per interventi di conservazione e restauro, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, Ciclo XXXII

Purtroppo, non avendo partecipato al progetto di restauro delle formelle fin dalle fasi iniziali, non è stato possibile acquisire dati mediante il colorimetro sui pigmenti costituenti la policromia.

L’unica documentazione presente era costituita dalle foto scattate dalla restauratrice prima del restauro, dopo la pulitura del laser e prima degli ultimi ritocchi compiuti dalla restauratrice stessa: ritocchi ovviamente realizzati nel rispetto del valore intrinseco nel bene ecclesiastico. Si è pertanto deciso di svolgere uno studio del colore su queste serie di foto tenendo in considerazione che non è stata rispettata alcuna indicazione CIE per lo studio colorimetrico, infatti le foto sono state scattate dalla restauratrice ponendo l’apparecchio fotografico perpendicolare al piano d’appoggio dove erano posizionate le formelle, lo sfondo sul quale poggiano le formelle sono fogli bianchi e non un grigio tendente al nero come previsto dalla CIE, il tipo d’illuminazione utilizzato è la lampadina posta per illuminare lo studio della restauratrice, lampadina ad incandescenza di circa 4000/5000 K.

Le foto sono state scattate senza alcun riferimento cromatico o scala colore della Kodak o della X-Rite, ausili realizzati appositamente per la definizione del colore in fotografia, inoltre le foto del “prima” presentano una quadratura leggermente diversa dalle foto del “dopo pulitura laser”.

Il lavoro sul colore è stato svolto tenendo sempre in considerazione che si tratta di analisi relative e specifiche per l’operazione di restauro in esame; le distorsioni geometriche legate a differenti inquadrature tra la serie di foto del “prima restauro” e quella del “dopo pulitura laser” sono state corrette manualmente [...]

53 Moggia R., Brunetto A., Franceschi E., Manfredi E., Manfrinetti P., Petrillo G., Dellepiane S., Sista A., Combinazioni di laser e solvent-gel sulle formelle policrome ad olio su lamina metallica dei Misteri del Rosario di Chiusanico, Conference Book of APLAR 6, applicazioni laser nel restauro, 14th-15th September 2017, Florence.

Emanuela Manfredi, Elaborazioni di immagini digitali: applicazioni innovative ai materiali dell’arte come guida per interventi di conservazione e restauro, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, Ciclo XXXII