Mario Calvino è stato uno scienziato valente, uno sperimentatore appassionato, un viaggiatore curioso.

Autore di testi scientifici, e di testi che potremmo definire di politica dell’agricoltura, lavorò al fianco di un’altra figura prestigiosa, Eva Giuliana Mameli, importante studiosa, docente di Botanica generale all’Università di Pavia.

Divertente assai la storia del loro matrimonio, raccontata in varie versioni.

Così dallo stesso Mario Calvino a Domenico Aicardi: "Prima di lasciare Cuba per l’Italia, avevo preso tutte le precauzioni ed avevo annotato sul mio notes ogni cosa: comperare corde per chitarre, prendere moglie, etc."

Così la racconta Jean Henri Nicolas: "He inquired where in Italy was the best woman professor of botany. He was told at the Milan University. He hurried there, called at the lady’s home and introduced himself thus: 'I am Dr Calvino. I am sent to Mexico. I have come to marry you'."

E questa, infine, la versione di Libereso Guglielmi: "Mi raccontava il prof. Calvino: 'Ho guardato il mio taccuino: lunedì sono impegnato, martedì pure, mercoledì non ho niente da fare, e allora mi sposo'."

Non fu dunque un matrimonio romantico: almeno su questo punto le diverse testimonianze concordano. Ma fu un buon matrimonio, e nacquero due figli, Italo e Floriano, un letterato e un geologo, il primo dei quali finì per oscurare un po’ la fama del padre.

Gerson Maceri, giovane studioso sanremese, nella sua biografia di Mario Calvino appena pubblicata [Gerson Maceri,

Mario Calvino. Biografia di un progressista utopico (Sanremo, Quaderni Sanremesi, 2012, 142 pp.)]

(1), titola infatti la prima pagina, e giustamente,

L’ombra del figlio, capovolgendo il titolo di un lavoro di Stefano Adami. Quel ragazzo a cui il burbero e bonario Mario non risparmiava i suoi strali ironici: "Ah sì, voi avete letto i libri di mio figlio?", rispondeva a chi andava a complimentarsi per i primi successi narrativi di Italo, magari con l’idea di adulare indirettamente il padre. "E va bene, cosa devo dirvi, poveretto… se non avete altro da fare…"

E lì, a Villa Meridiana, negli uffici della Stazione Sperimentale [a

Sanremo], magari brontolando con una dattilografa che non decifrava i termini latini vergati nella sua difficile calligrafia professorale, proseguirà le sue ricerche, coadiuvato da impiegati e giardinieri, fra cui naturalmente il suo miglior allievo, Libereso Guglielmi.

A Mario Calvino dobbiamo molto: dall’introduzione e acclimatazione di molte piante da una ad un’altra parte del mondo (pensiamo solo alla persea o avocado, di cui aveva intuito la versatilità cosmetica, e al pino halepensis, resistente alla salsedine, nel Ponente ligure) all’invenzione di tecniche agricole geniali (per dirne una: interrare pale di opunzia, il così detto fico d’India, per creare la necessaria riserva idrica e poter coltivare zucche nel deserto messicano), dall’attivismo entusiasta per diffondere lo studio nelle popolazioni rurali alla coltura di foraggi tropicali.

Gerson Maceri accompagna il lettore attraverso i principali episodi della vita del "profesù", che a differenza dei figli comunicava facilmente con contadini e collaboratori esprimendosi in dialetto e aveva un rapporto viscerale con la ruvida terra dell’entroterra sanremasco: la Cattedra ambulante di agricoltura, la missione a Monteleone Calabro, la misteriosa questione relativa al rivoluzionario Vsevolod Vladimirovič Lebedintzev, il Messico, Cuba, la Stazione sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

Qui e là affiorano nomi famosi, e altri meno famosi ma importanti, persino per la stessa storia di

Sanremo, come è nel caso dello scrittore amerindo Ignacio Manuel Altamirano (fratello massone di Giobatta Bernardo Calvino, padre di Mario), che come altri stranieri illustri scelse la Sanremo della Belle Époque nell’illusione di guarire dalla tisi.

Sono tanti gli elementi poco noti che affiorano da queste pagine.

Ad esempio, durante il soggiorno messicano, ospite del dittatore Porfirio Díaz, Calvino troverà il tempo di studiare una riforma agraria, allo scopo di accelerare il processo di disgregazione dei latifondi e fornire ai contadini una distribuzione equa delle terre.

Poi compirà delle missioni extra-nazionali, in Texas, Florida e California, e al ritorno in Messico si troverà in mezzo alla rivoluzione. Incaricato della direzione del Dipartimento d’Agricoltura dello Yucatán (altrove gli è ormai impossibile lavorare), comincia un insegnamento agrario ambulante presso le popolazioni Maya.

Calvino, non dimentichiamolo, era animato da ideali di un socialismo libertario "di impronta insieme evoluzionistica e massonica", come dice Franco Contorbia autore dell’introduzione.

E Olinto Spadoni, un testimone diretto, visto che lo ospita a Pisa durante gli studi universitari, racconta che "era un anarchico idealista nel senso più vero della parola ed era ispirato ai più grandi sentimenti altruistici e umanitari".

Una biografia, questa di Maceri, che arricchisce quella più "tecnica" del botanico Tito Schiva (

Mario Calvino. Un rivoluzionario tra le piante, Molteno, Ace International, 1997).

Un libro informato e documentato ma soprattutto ricco di spunti e stimoli letterari, specialmente per quanto riguarda "L’omaggio postumo di Italo".

Un contributo significativo che ci invita ad approfondire tanti temi, a percorrere tante strade, e un poco ci fa disperare, anche, quando pensiamo quanti patrimoni di conoscenza e di scoperte sono stati accumulati sino al secolo scorso nel Ponente ligure, e come oggi spesso si sia incapaci di ricordarsene e si corra il rischio di lasciar distruggere una storia fascinosa e ricca. Ma il libro di Maceri, e non è l’ultimo dei suoi pregi, è uno dei tentativi eroici di impedirne la dissipazione.

Marco Innocenti,

Gerson Maceri, Mario Calvino. Biografia di un progressista utopico, introd. di F. Contorbia, a cura di R. Lupi, Quaderni Sanremesi, Sanremo 2012o in IL REGESTO, Bollettino

bibliografico dell’

Accademia della Pigna - Piccola

Biblioteca di Piazza

del

Capitolo, Sanremo (IM

) - ANNO III

N. 3 - SANREMO, LUGLIO/SETTEMBRE 2012

Il lavoro di Gerson Maceri aspira a restituire le linee

essenziali della singolare biografia del botanico e agronomo Mario

Calvino, marito di Eva Mameli (1886-1978), padre di Italo (1923-1985) e

del geologo Floriano (1927-1988), compresa tra le date del 26 marzo 1875

e del 25 ottobre 1951: legate, l’una e l’altra, a un unico toponimo,

Sanremo, che non deve tuttavia trarre in inganno. Per quanto il sintagma

«Un rivoluzionario tra le piante», associato da Tito Schiva al nome di

Mario Calvino nel titolo di un libro apparso nel 1997 a Molteno presso

Ace International, sconti qualche eccesso d’enfasi, è fuori di dubbio

che sia le separate sorti di Mario Calvino e di Eva Mameli avanti il

matrimonio sia, dal 30 aprile 1920, la loro comune parabola esistenziale

e professionale si siano inscritte in un orizzonte in ogni senso

eccentrico rispetto ai canoni e alle forme dell’esistenza ‘borghese’ del

tempo che fu il loro. Franco Contorbia, Introduzione a Gerson Maceri, Mario Calvino... cit.

[ n.d.r.: tra gli scritti di

Marco Innocenti: articoli in

Mellophonium;

Elogio del Sgt. Tibbs, Edizioni del

Rondolino, 2020; Flugblätter (#3. 54 pezzi dispersi e dispersivi), Lo

Studiolo, Sanremo (IM), 2019; articoli in Sanremo e l'Europa. L'immagine

della città tra Otto e Novecento. Catalogo della mostra (Sanremo, 19

luglio-9 settembre 2018), Scalpendi, 2018; Flugblätter (#2. 39 pezzi più

o meno d'occasione), Lo Studiolo, Sanremo (IM), 2018; Sandro Bajini,

Andare alla ventura (con prefazione di Marco Innocenti e con una nota di

Maurizio Meschia), Lo Studiolo, Sanremo, 2017; La lotta di classe nei

comic books, i quaderni del pesce luna, 2017; Sanguineti didatta e

conversatore, Lo Studiolo, Sanremo (IM), 2016; Sandro Bajini, Libera

Uscita epigrammi e altro (postfazione di Fabio Barricalla, con

supervisione editoriale di Marco Innocenti e progetto grafico di Freddy

Colt), Lo Studiolo, Sanremo, marzo 2015; Enzo Maiolino, Non sono un

pittore che urla. Conversazioni con Marco Innocenti, Ventimiglia,

Philobiblon, 2014; Sandro Bajini, Del modo di trascorrere le ore.

Intervista a cura di Marco Innocenti, Ventimiglia,

Philobiblon, 2012;

Sull'arte retorica di Silvio Berlusconi (con uno scritto di Sandro

Bajini), Editore Casabianca, Sanremo (IM), 2010; Prosopografie, lepómene editore, 2009; Flugblätter (#1. 49

pezzi facili), lepómene editore, 2008; C’è un libro su Marcel Duchamp,

lepómene editore, Sanremo 2008; con Loretta Marchi e Stefano Verdino,

Marinaresca la mia favola. Renzo Laurano e Sanremo dagli anni Venti al

Club Tenco. Saggi, documenti, immagini, De Ferrari, 2006 ]

|

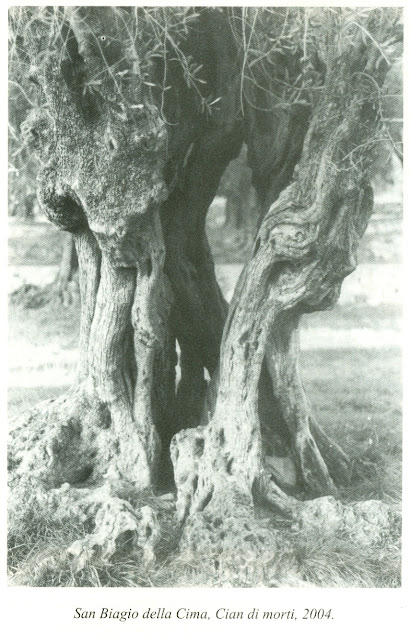

| Il giardino di Villa Meridiana a Sanremo (IM), residenza della famiglia Calvino - Fonte: Annalisa Piubello, Op. cit. infra |

Il primo racconto, <50 Un pomeriggio, Adamo, e il terzo, Il giardino incantato, sono ambientati in un giardino che è facilmente riconducibile a quello di Villa Meridiana, residenza dei Calvino a Sanremo.

Certamente non è privo di significato il fatto che lo scrittore abbia scelto Un pomeriggio, Adamo per iniziare la raccolta del libro. Effettivamente il mondo comincia con Adamo, e il mondo di Calvino comincia nel giardino di Villa Meridiana dove è ambientato il racconto.

[...] E lo spazio di cui si parla è inconfondibilmente il giardino di Villa Meridiana, dove la madre di Calvino, ricercatrice botanica, si dedicava in modo speciale alla coltivazione e allo studio dei fiori.

50 Secondo la cronologia delle opere calviniane di fiction pubblicata da McLaughlin in Italo Calvino, Un pomeriggio, Adamo fu scritto nel 1947, ma Libereso Guglielmi, giardiniere dei Calvino e protagonista del racconto, sostiene che sia stato scritto per primo o tra i primi.

Annalisa Piubello, Calvino racconta Calvino: l'autobiografismo nella narrativa realistica del primo periodo, Tesi di dottorato, Universidad Complutense de Madrid, 2016

Eva Mameli fu un’instancabile appassionata botanica e naturalista, sempre china - ora sul microscopio ora sul giardino - a osservare e divulgare temi relativi a fitopatologia, floricoltura, crittogamologia e fisiologia vegetale.

Nata a Sassari il 12 febbraio 1886 in seno a una famiglia laica e repubblicana, la giovane Eva, fu tra le prime ragazzine dell’isola a frequentare un liceo pubblico, di norma riservato ai maschi. Erano infatti pochissime all’epoca le bambine che potevano proseguire gli studi oltre i 9 anni previsti dalla scuola dell’obbligo. Quella stessa tenacia e anticonformismo la porteranno a diventare una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo. Eva fu tra le prime donne in Italia a laurearsi in Scienze Naturali e a ottenere la libera docenza: nonostante sia stato più volte attribuito alla botanica sarda tale primato, fu Rina Monti la prima donna a ottenere la libera docenza in anatomia e fisiologia comparata: è la stessa Mameli, da Cuba, in un articolo pubblicato sulla Revista de Agricultura, Comercio y Trabajo che ricorda diverse donne esponenti dell’Università di Pavia, a vantarne le pubblicazioni e i traguardi accademici: "Rina Monti estudió Ciencias Naturales en Pavia, en donde se graduó de doctora en 1892; obtuvo en 1899 el título de Profesora agregada y continuó en sus progresos académicos, hasta salir vencedora en la oposición para ocupar la cátedra de Zoología" (1921: 602).

Anche Eva vanta un’importante produzione accademica: scrisse e pubblicò oltre 200 articoli scientifici e compilò un piccolo dizionario etimologico dei nomi generici e specifici di piante e fiori; fondò e diresse assieme al marito Mario Calvino, diverse riviste (Il giardino fiorito; La Costa Azzurra Agricola Floreale) e nel 1919 ottenne il prestigioso premio per le scienze naturali dell’Accademia nazionale dei Lincei, istituzione che premierà successivamente la narrativa di suo figlio. Del suo operato ricordiamo la ricostruzione con palme, eucalipti, lecci e altre piante esotiche dell’orto botanico di Cagliari che era stato gravemente danneggiato dalla guerra; gli studi di botanica applicata, in particolar modo sul tabacco e sulla canna da zucchero, durante gli anni passati a Cuba dove venne chiamata a ricoprire l’importante incarico di capo del dipartimento di botanica dapprima nella Stazione Sperimentale di Santiago de las Vegas - dove nascerà Italo - e successivamente nella Stazione di Chaparra, convertendosi nella prima donna a ricoprire nell’isola caribeña una carica direttiva nel campo dell’agricoltura. Ricordiamo poi le ricerche di Eva sulle malattie e cure delle piante nel laboratorio di San Remo, dove i coniugi Calvino - quando, dopo il fallimento della Banca Garibaldi, vennero a mancare i finanziamenti per il progetto iniziale - misero a disposizione l’esteso giardino della Villa Meridiana di loro proprietà; l’insegnamento tra il 1911 e il 1918 nelle scuole normali di Pavia, Foggia e Mantova oltre l’attività accademica e di ricerca nelle università di Cagliari e Pavia.

A descriverne il carattere riservato e senza ostentazioni, è ancora suo figlio Italo ne La strada di San Giovanni: "Che la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l’ammetteva: cioè che fosse anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino etichettato pianta per pianta, dalla casa tappezzata di buganvillea, dallo studio col microscopio sotto la campana di vetro e gli erbari. Senza incertezze, ordinata, trasformava le passioni in dovere e ne viveva." (Calvino 1990: 16)

M. Cristina Secci, Eva Mameli: le piante, il mio dovere e la mia passione in I raccomandati/Los recomendados/Les récommendés/Highly recommended N. 10 - 11/2013

Sembravo timida ma non lo ero per niente.

Dentro di me sentivo una gran voglia di imparare.

Non avevo ancora idea di cosa avrei fatto,

però sapevo che desideravo scoprire per essere utile.

A chi o a che cosa lo ignoravo,

ma l’idea di diventare qualcuno

mi accompagnò sempre in quegli anni.

Giuliana Luigia Evelina Mameli, detta Eva, nasce il 12 Febbraio 1886 a Sassari, da una famiglia alto-borghese, quarta di cinque figli: la madre è Maria Maddalena Cubeddu, il padre Giovanni Battista è colonnello dei carabinieri. La famiglia Mameli è molto unita e l’educazione dei figli si basa su principi quali il valore dello studio e il massimo impegno nella vita e nella professione. Infatti Eva frequenta un liceo pubblico, tradizionalmente “riservato” ai maschi, e in seguito, particolarmente interessata alle scienze, s’iscrive al corso di Matematica presso l’Università di Cagliari, dove si laurea nel 1905. Alla morte del padre, alla quale è particolarmente legata, si trasferisce con la madre a Pavia presso il fratello maggiore, Efisio (1875-1957), uno dei futuri fondatori del Partito Sardo d’Azione, e già docente universitario, con il quale ha condiviso, nell’infanzia, lunghe passeggiate nei boschi e l’interesse per la natura. A Pavia Eva, ricordata come una donna brillante, appassionata, grande lavoratrice, frequenta il Laboratorio crittogamico di Giovanni Briosi (1846-1919), che si occupa di piante “inferiori”, studi ancora abbastanza unici in Italia. Eva si appassiona a tal punto da proseguire le sue ricerche come assistente volontaria anche dopo la laurea in Scienze Naturali nel 1907. Nel 1908 consegue nel frattempo il diploma presso la Scuola di Magistero e, due anni dopo, l’abilitazione per la docenza in Scienze Naturali per le scuole normali dove insegna per due anni. Ottiene la cattedra di Scienze presso la scuola normale di Foggia, chiede e ottiene il distaccamento presso il Laboratorio crittogamico dell’Università di Pavia. Vince però anche due borse di studio di perfezionamento che le permettono di continuare l’attività di ricerca. Nel 1911 le viene infatti assegnato il posto di assistente di Botanica e nel 1915, prima donna in Italia, consegue la libera docenza in questa disciplina. Il suo primo corso universitario ha come titolo La tecnica microscopica applicata allo studio delle piante medicinali e industriali.

La sua fama scientifica oltrepassa i confini nazionali, ma evidentemente non è il suo solo pensiero. Durante gli anni della Prima Guerra Mondiale si attiva infatti come crocerossina e viene più volte decorata.

[...] Nel 1927 infatti vince il concorso per la cattedra di Botanica presso l’Università di Catania e poco dopo presso quella di Cagliari: viene nominata “professore non stabile” e direttrice dell’Orto botanico dell’Università degli Studi.

Dopo due anni però abbandona la carriera universitaria per dedicarsi esclusivamente alla Stazione sperimentale. Durante la seconda Guerra Mondiale, Eva e Mario «amanti delle sfide scientifiche e civili» (cfr. Mameli-Calvino, 2011) mentre i due figli salgono in montagna per combattere nella Resistenza, offrono asilo ai partigiani e nascondono alcuni ebrei, ragione per la quale Mario Calvino trascorre quaranta giorni in prigione ed Eva deve assistere a due “fucilazioni simulate” del marito da parte dei fascisti. Dopo anni caratterizzati da un costante impegno anche nella divulgazione scientifica, nel 1951, alla morte di Mario, la direzione della Stazione passa nelle mani di Eva per otto anni. Sempre coltivando i suoi interessi floristici (è del 1972 il Dizionario etimologico dei nomi generici e specifici delle piante da fiore e ornamentali, opera unica tra i testi di botanica del nostro secolo), Eva, «la maga buona che coltiva gli iris» - come la chiamava il figlio Italo - muore a San Remo il 31 marzo 1978, all’età di 92 anni.

La prima di una lunga serie di pubblicazioni (oltre 200) di Eva Mameli Calvino risale al 1906. Si è occupata, con i suoi scritti, prima di lichenologia, micologia e fisiologia vegetale, poi di genetica applicata alle piante ornamentali, fitopatologia e floricoltura. Nel 1930 fonda assieme al marito la Società italiana amici dei fiori e la rivista «Il Giardino Fiorito», che dirigeranno dal 1931 al 1947. Nell’opera veramente esaustiva a cura di E. Macellari, edita a Perugia nel 2010, Libereso Guglielmi riesce a mettere bene in luce, nella Prefazione, il profilo di questa donna tenace, che ha dovuto lottare molto per affermarsi come scienziata e come accademica e in seguito per difendere la Stazione sperimentale dall’aggressione edilizia che comunque causerà una drastica riduzione della sua estensione. Ha forse dovuto lottare anche con i suoi figli, come dimostrano le parole lapidarie di Italo nel racconto La Strada di San Giovanni (1962): «Che la vita fosse anche spreco, questo mia madre non l’ammetteva: cioè che fosse anche passione. Perciò non usciva mai dal giardino etichettato pianta per pianta, dalla casa tappezzata di buganvillea, dallo studio col microscopio sotto la campana di vetro e gli erbari. Senza incertezze, ordinata, trasformava le passioni in doveri e ne viveva». O ancora sentenzia, con una imminente nostalgia: «Mia madre era una donna molto severa, austera, rigida nelle sue idee tanto sulle piccole che sulle grandi cose […] L’unico modo per un figlio per non essere schiacciato da personalità così forti era opporre un sistema di difese. Il che comporta anche delle perdite: tutto il sapere che potrebbe essere trasmesso dai genitori ai figli viene in parte perduto».

Non troppo tenero con Eva Mameli è anche Libereso Guglielmi, l’uomo dal nome esperanto, giardiniere e naturalista, allievo prediletto di Mario Calvino, quasi un sostituto dei figli che avevano preferito altre professioni. Un gran personaggio, con una barba lunga e un modo di parlare semplice e coinvolgente. Figlio di anarchici, cammina spesso scalzo, scorrazzando nel giardino di villa Meridiana, entra in casa con i piedi inzaccherati di fango, gioca con le bisce e i rospi (come lo ricorda Italo in uno dei primi racconti,

Un pomeriggio, Adamo). Eva lo sgrida di continuo e infatti lui la considera una donna severa, raccontandola così, in modo ironico e sferzante, in un’intervista rilasciata a Ippolito Pizzetti: «La madre era un po’ carognetta […] Eva Mameli Calvino, una piccolina [….], con quei bei grandi rotoli di capelli,[..]. Una volta me la sono trovata davanti con tutti i capelli sciolti e mi sono spaventato: sembrava un fantasma!» Anche se poi il nostro dichiara: «Era una grande botanica […] una delle potenti, però non era proprio botanica pura, faceva più la ricercatrice, era più biologa, una delle grandi biologhe italiane (…)».

Eppure appare chiaro quanto il figlio Italo, fra i maggiori scrittori italiani del ‘900 abbia ereditato da una madre così. Come viene ricordato nel volume

AlbumCalvino: «Di lei [Eva Mameli] si ricorda che parlava un italiano di grande precisione ed esattezza, immune dall’approssimazione linguistica, grammaticale e sintattica che fatalmente accompagna la comunicazione orale: e anche questo è un dettaglio importante per spiegare l’economicità espressiva del figlio, il suo rifiuto di quanto è inesatto, opaco, sfuocato».

Negli ultimi anni Eva Mameli ottiene i giusti riconoscimenti e molti sono gli studi e le pubblicazioni che valorizzano la vita, le scoperte e le ricerche di questa donna che «dal giardino, e più complessivamente dalle consuetudini, uscì spesso, e per lidi lontani». Tessitrice di competenze attraverso gli oceani, scienziata rigorosa quanto attenta agli aspetti sociali del proprio lavoro, si prendeva però il tempo per dire a una bambina: «Vieni, ti faccio vedere una chimera…», anche se si sottovaluta quanto la fama della riviera dei fiori di Sanremo in particolare debba al suo lavoro. Il 17 Marzo 1972, confidava in una lettera a Olga Resnevic - Signorelli : «Da più di due anni sto imbastendo un lavoro di etimologia botanica e ne avrò per altrettanti. Siccome ho compiuto gli 84 faccio più conto delle mie scartoffie che dei pesanti pasticci televisivi. Soltanto ciò che riguarda figli e nipotini mi attira. Ho 4 gioielli tra i 5 e i 12 anni tutti buoni e belli […]»

Raimonda Lobina,

Eva Mameli Calvino Sassari 1886 - San Remo 1978,

Enciclopedia delle Donne

.jpg)